Fonte: Shutterstock.

Deseja ouvir este material?

Áudio disponível no material digital.

Convite ao estudo

Seja bem-vindo à primeira unidade desta disciplina.

A primeira unidade (Unidade 1), intitulada “Políticas Públicas e Legislação Educacional”, tem como foco apresentar aspectos conceituais, históricos e legais que compõem a ação do Estado em termos de Políticas Públicas voltadas à Educação.

Assim, na primeira seção desta unidade, “As Políticas Públicas”, conversaremos sobre as Políticas e suas características, focando as políticas educacionais e o impacto que promovem no trabalho pedagógico. Nesse contexto, é fundamental conhecer a Legislação Educacional e a forma de organização do Estado e suas ações promotoras de políticas públicas.

Na segunda seção, “A Legislação Educacional Brasileira”, conversaremos sobre a hierarquia da Legislação no Brasil, de forma a compreender a normas legais quanto a tramitação da legislação educacional e o compartilhamento de responsabilidades entre Estados, municípios e federação.

A Constituição Federal de 1988 e sua influência para a educação brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB nº 9394/1996) e seu papel na estruturação da educação básica serão foco de nosso estudo. Assim, na terceira seção, “as Políticas e Legislação Educacional”, apresentaremos a Constituição Federal de 1988 e sua influência para a educação do Brasil, assim como a ação dos organismos internacionais nos anos de 1990 e sua influência nas reformas educacionais e na homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, buscando apresentar a estrutura da Educação Básica brasileira.

Enfim, o grande desafio desta disciplina está em apresentar os fundamentos da Educação Nacional colaborando com sua formação e reflexão enquanto ser social e político e, principalmente, como futuro educador. Portanto, é muito importante compreender a legislação educacional e analisar o conjunto de valores socialmente acordados que permeiam as ações educacionais vigentes em nosso país.

Vale destacar que, ao final desta disciplina, espera-se que você compreenda o atual conceito de Estado e Políticas Pública, bem como o papel da legislação educacional para estruturação e funcionamento da Educação Nacional, favorecendo a reflexão acerca da ação educativa.

O material didático está à sua disposição. Invista em seu aprendizado, olhe para os contextos de aprendizagem, para as situações-problemas e busque retomar os conhecimentos que foram tratados nesta disciplina.

É muito importante que você, futuro educador, seja o gestor de sua aprendizagem e invista em sua formação, portanto, é fundamental conhecer a ação do Estado como promotor das Políticas Públicas, enfim, das Políticas Educacionais.

praticar para aprender

Olá! Nesta unidade conversaremos sobre a “Políticas Públicas e Legislação Educacional”, percorrendo aspectos conceituais e históricos importantes para compreendermos as políticas educacionais e o papel da legislação em sua normatização.

Assim, a primeira seção desta unidade, intitulada “As Políticas Públicas”, contribuirá para que você compreenda o papel do Estado na promoção de políticas públicas entre as quais estão as políticas educacionais, olhando para o Estado Brasileiro

Mas você sabe qual são as principais leis que regulamentam a Educação Brasileira?

Como futuro educador, é muito importante conhecer a Legislação Educacional e as diretrizes que normatizam o trabalho pedagógico, ou seja, que regulamentam a Educação Nacional.

Portanto, nesta seção iniciaremos essa conversa.

Lembre-se da importância da postura analítica, crítica e ética do profissional da educação, realize as leituras indicadas e anote suas observações acerca dos conteúdos aqui trabalhados.

Eles serão fundamentais na sua trajetória formativa!

O contexto de aprendizagem apresentado busca aproximar você da realidade de seu campo de trabalho. Lembre-se que, embora seja uma narrativa hipotética, o contexto de aprendizagem é um exercício que mobiliza conhecimentos promovidos nesta disciplina conectando-os com as situações da prática educacional, tornando-os mais compreensíveis e significativos.

João é um jovem estudante de Pedagogia que estava estagiando numa escola particular nos anos iniciais do ensino fundamental, contudo ele conseguiu entrar num programa estadual que possibilita ao estudante trabalhar numa escola estadual aos finais de semana e assim ter a isenção da mensalidade na Universidade Particular, durante o período de seu estágio, em seu curso de formação para professor.

Cabe destacar que João nunca trabalhou em escola pública e desconhece as políticas públicas voltadas à melhoria da Educação pública. Como atuará aos finais de semana com esse público, é muito importante que se inteire das Políticas Educacionais e Sociais das quais pode indicar ou lançar mão durante sua atividade.

Como João tem se mostrado muito comprometido com a qualidade de seu trabalho e a ética de sua atuação, logo entrou em contato com você, professora-orientadora de estágio, para pedir ajuda com a legislação educacional.

Nesse sentido, o seu papel enquanto professora-orientadora de estágio é orientá-lo quanto a essas políticas. Considerando os conteúdos mobilizados nesta seção, você julgou importante fazer alguns apontamentos acerca dos aspectos das políticas educacionais que se apresentam em forma de Programas e Projetos Educacionais e que poderão permear o cotidiano profissional de João:

- Quais orientações você daria para João a fim de lhe esclarecer o papel das políticas públicas voltadas à Educação?

- Quais questionamentos você faria visando nortear sua percepção prática quanto às políticas públicas na escola?

- Quais políticas educacionais chegam à escola pública em forma de programas?

- A educação pública e gratuita é um direito social?

- Como os professores podem oportunizar aos alunos o acesso às políticas públicas?

Enfim, pense nos apontamentos que você considera fundamental para a prática educacional de João durante seu estágio educacional, mas já assumindo o papel de futuro educador.

Você considera que esses conhecimentos auxiliarão na sua atuação dentro dos princípios democráticos e promotores do direito à educação?

Aqui você ocupará esse lugar propositivo!

Vamos juntos enfrentar esse desafio?

Bom estudo!

conceito-chave

Cidadão

Tá vendo aquele edifício, moço?

Ajudei a levantar

Foi um tempo de aflição

Era quatro condução

Duas pra ir, duas pra voltar

Hoje depois dele pronto

Olho pra cima e fico tonto

Mas me vem um cidadão

E me diz, desconfiado

Tu tá aí admirado

Ou tá querendo roubar?

[...]

Olá, futuro educador!

Você já ouviu a música “Cidadão”, composta pelo poeta baiano Lúcio Barbosa? Essa música nos leva a refletir sobre os direitos sociais que todas as pessoas, numa sociedade democrática, deveriam ter acesso por meio das Políticas Públicas.

Assim, neste momento, iremos conversar sobre o que é a Política e o que são Políticas Públicas.

Você sabe de onde vem o termo Política e o que ele significa?

O termo “Política” se origina da palavra grega “polis”, que significa cidade, contudo, também era sinônimo de cidade-Estado. A vida na polis podia ter duas esferas: uma privada (ligada aos assuntos particulares da casa) e uma pública (expressa pelo espaço urbano público e político e suas instituições). A política era a forma de normalizar a convivência entre os habitantes das cidades e cidades-estados vizinhas. Quando a política era exercida dentro de um mesmo Estado era nominada de Política Interna, e quando era realizada entre diferentes Estados, de Política Externa.

Entre os filósofos gregos que discutiam o sentido da palavra Política está Aristóteles, o qual se dedicou a escrever um livro nominado “A Política”.

De acordo com Aristóteles (2002, p. 64), “Em todas as ciências e em todas as artes, o alvo é o bem; e o maior dos bens acha-se principalmente naquela dentre todas as ciências que é a mais elevada: essa ciência é a Política e o bem da justiça é a política, isto é a utilidade geral [...]”.

No sentido aristotélico, a Política pode ser compreendida como uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana, pautada na ética, ao olhar para o homem individualmente, e na política em si ao olhar para a coletividade. Portanto, a Política deve buscar boas ações para o bem-estar tanto individual como coletivo.

Focando o olhar para as sociedades modernas, Saravia (2006) pontua que as relações sociais se tornaram complexas, tanto entre seus membros quanto entre as instituições que a compõem, pois há uma diversidade de interesses, ideias e valores e isso acaba ocasionando a incidência de conflitos. Assim, a Política torna-se um meio capaz de administrar essa complexidade e, através da tomada de decisões e da ação, levam a sociedade a progredir.

Nessa perspectiva, a Política é

[...] um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. A finalidade última de tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política.

Você, futuro educador, pode ver que a Política é uma forma dos indivíduos administrarem as relações entre si, de forma a materializar as intenções em ações visando atender às necessidades coletivas, ou seja, para um bem em comum.

É nessa linha que passamos a nos referir às Políticas Públicas, ou seja, às ações empreendidas pelo Estado, ou, como diz Höfling (2001), as Políticas Públicas são aqui entendidas como o “Estado em ação”.

Para Cunha e Cunha (2002, p. 12), “as políticas públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a expressão do compromisso público de atuação numa determinada área a longo prazo”.

De forma mais concreta, as Políticas Públicas se materializam como um conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa a dar conta de determinada demanda, em diversas áreas, e transformando ações privadas em ações coletivas no espaço público.

As Políticas Públicas são voltadas à economia, à educação, à saúde, ao meio ambiente, à ciência e tecnologia, ao trabalho, à moradia, entre outras.

As Políticas Públicas podem assumir quatro tipologias com características próprias, conforme especifica Souza (2002):

- Políticas Distributivas.

- Políticas Regulatórias.

- Políticas Redistributivas.

- Políticas Constitutivas.

As Políticas Públicas Distributivas, como pontua Souza (2002), possuem objetivos pontuais, visando contextos locais e não universais, ofertando serviços e equipamentos, focalizando grupos sociais ou regiões em detrimento do todo. Essa modalidade de Política Pública, a distributiva, favorece o clientelismo e o patrimonialismo, pois, dentro do jogo político, o assistencialismo é utilizado como moeda de troca por apoio político.

No Brasil, esse tipo de política é comum, como a oferta de pavimentação de ruas, cadeiras de rodas para deficientes físicos, principalmente em período eleitoral. Entretanto, Souza (2002) alerta que nem toda política distributiva pode ser compreendida como assistencialista e clientelista, principalmente após a criação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1988, pois essa legislação regulamentou o acesso aos serviços que os cidadãos têm o direito de exigir, de forma autônoma como um direito social.

As Políticas Públicas Regulatórias foram criadas visando regulamentar, normatizar e implementar as políticas distributivas e redistributivas, portanto se pautam em legislações criadas com essa finalidade. São consideradas de ordem burocrática e grupos de interesse pressionam sua elaboração.

De acordo com Souza (2002), as políticas regulatórias funcionam de forma diferenciada em cada segmento social, sendo muitas vezes desconhecidas do público em geral, o qual somente revela ciência de sua existência quando se veem prejudicados pela normatização, como por exemplo, diante da limitação de venda de determinados produtos, como os antibióticos por exemplo, vendidos somente mediante a receita médica e com controle.

As Políticas Públicas Redistributivas visam redistribuir não apenas finanças, mas também serviços, os quais são disponibilizados pelo governo como forma de reduzir as resistências sociais. O financiamento dessas políticas acaba sendo feito pelas pessoas que possuem uma renda mais alta, em favorecimento às pessoas com rendas menores, chamadas de beneficiários.

As políticas públicas redistributivas são vistas como direitos sociais. Podemos citar como exemplo os programas de habitação popular voltado à população de baixa renda, os quais dão subsídios aos seus beneficiários que são compensados através da arrecadação de outros impostos.

Ainda no caso da habitação, vale dar o exemplo da isenção do IPTU para cidadãos de baixa renda, enquanto o aumento desse imposto é realizado para os demais cidadãos, compensando a não cobrança a esse público específico.

Já as Políticas Públicas Constitutivas estabelecem e distribuem a responsabilidade entre municípios, estados e Governo Federal e estipulam competências e formas de participação social nessas ações, regulando a criação das Políticas Públicas em si.

Sempre que uma demanda social surge e se caracteriza como parte de uma agenda política, como um problema a ser resolvido por meio da constituição de uma nova Política Pública, a “Política Pública Constitutiva” é a responsável pela discussão do problema, sua constituição enquanto agenda passível de discussão, e formulação e implementação enquanto Política.

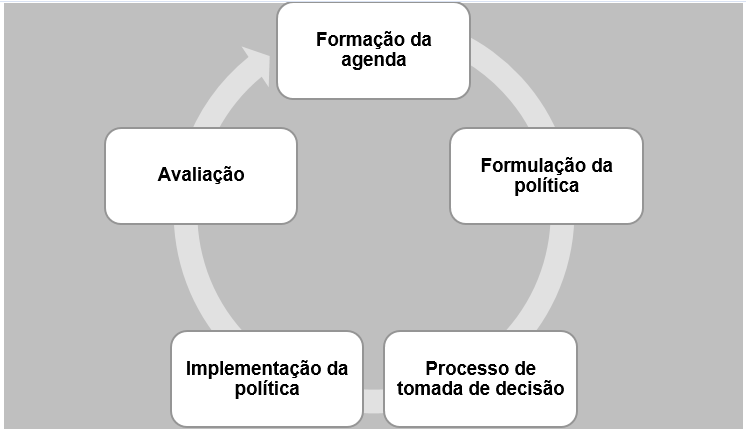

Ao falarmos na Política Pública Constitutiva acabamos falando sobre as etapas da Política, ou seja, no processo de formulação das Políticas Públicas, também chamado de ciclo das Políticas Públicas (HAM; HILL, 1993).

Como apresentam Ham & Hill (1993), o ciclo das Políticas é composto por fases, como você pode ver no esquema a seguir.

A primeira fase é a formação da agenda, que se caracteriza pelo planejamento e percepção dos problemas que merecem maior atenção, por meio da análise da situação e sua emergência, bem como recursos para sua resolução.

A segunda fase é a formulação da política, portanto é quando se define o objetivo da política, seus programas e suas linhas de ação. É nessa fase que as ideias devem se organizar e desenhar a Política com o objetivo de resolver o problema em questão e os resultados que visa alcançar, elencando as estratégias que serão utilizadas.

A terceira fase é o processo de tomada de decisão, no qual se define quais serão as ações adotadas, os recursos e os prazos para cada ação política.

A quarta fase, a implementação da política, é quando se põe os planos em prática, se direciona os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para executar a política.

Por fim, a quinta fase, a avaliação, que contribui para o acompanhamento da Política visando o sucesso da ação. Para isso, é muito importante que a avaliação aconteça em todas as fases da Política, visando os melhores resultados, corrigindo as possíveis falhas ao longo do processo de efetivação (HAM & HILL, 1993).

Assim, o Estado age por meio das Políticas Públicas visando atender às demandas sociais em termos de distribuição de bens e serviços sociais, podendo sua abrangência acontecer no âmbito federal, estadual e municipal.

Você, futuro educador, sabe qual é a diferença entre Estado e Governo?

É muito importante compreendermos essa diferenciação, pois é comum confundirmos Estado e Governo.

A palavra “Estado” como a compreendemos hoje, passou a ser utilizada no século XVI, conforme pontua Bobbio (2004). Se origina da palavra latina “status”, utilizada para denominar o conjunto de instituições e pessoas que tinham o domínio sobre um território e seus habitantes (BOBBIO, 2004).

Segundo Rocha (2008), podemos dizer que Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo. O Estado possui as funções executiva, legislativa e judiciária.

O Governo faz parte do Estado e pode ser identificado pelo grupo político que está no seu comando. Contudo, uma Política de Estado é regulamentada por leis e tem uma duração ampla, independente do grupo político no poder.

Um exemplo de Política de Estado é o Plano Nacional de Educação (PNE). Sua duração é para uma temporalidade de 10 anos e estabelece metas a serem atingidas pelos municípios, estados e federação, independente dos grupos que estão em seu governo.

Já uma Política de Governo dura o tempo que determinado grupo se mantém no comando. Dentro das políticas municipais de educação infantil, por exemplo, a cada quatro anos costuma-se haver novas normatizações na forma de conduzir a educação em creches e pré-escolas a nível local, entretanto, as Políticas de Estado devem ser cumpridas independente do governo local, sendo normatizadas por uma legislação.

Como resume Rocha (2008, p. 141),

O Estado é um conjunto de órgãos responsáveis pelo desempenho de suas funções. Os órgãos do Estado fazem o que é do seu interesse, pois exercem o poder do Estado, não possuem vontade própria, por isso são órgãos. As funções são a executiva, a legislativa e a judiciária.

Nesse contexto, apresentamos a seguir como estão constituídos os poderes do Estado e suas funções.

A administração pública compõe a função executiva, como organização da burocracia estatal, e o governo que representa um conjunto de órgãos decisórios.

Podemos considerar a organização e estrutura do Estado sob três aspectos: forma de governo, sistema de governo e forma de Estado.

| FORMA DE GOVERNO | SISTEMA DE GOVERNO | FORMA DE ESTADO |

|---|---|---|

| República | Presidencialismo | Estado Unitário |

| Monarquia | Parlamentarismo | Federação |

O Brasil adotou a Federação como forma de organização do Estado. Como coloca Pinho (2012), a Federação é uma aliança de Estados para a formação de um Estado único, em que as unidades federadas preservam autonomia política, enquanto a soberania é transferida para o Estado Federal. São características de um Estado Federal:

- As atribuições da União e as das unidades federadas são fixadas na Constituição, por meio de uma distribuição de competências (União, Estados e Municípios).

- Cada esfera de competência se atribui renda própria.

- O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas.

- Os cidadãos do Estado que aderem à federação adquirem a cidadania do Estado Federal e perdem a anterior.

- A base jurídica da Federação é uma Constituição e não um tratado.

- Não existe o direito de secessão.

- O indivíduo é cidadão do Estado Federal e não da unidade em que nasceu ou reside. (PINHO, 2012)

É importante destacar que o governo possui a discricionariedade, ou seja, tem liberdade de ação dentro dos limites da legalidade, entretanto, o Estado possui princípios que limitam a opção ideológica dos governos, lembrando que no Brasil nos referimos a um Estado democrático, onde o voto popular determina a escolha política.

O poder legislativo é realizado por colegiados com distribuição de representatividades, visando discussões amadurecidas com foco na resolução dos problemas sociais. A função legislativa, conforme afirma Vieira (2007), é a essência do poder.

O poder judiciário tem a função de controle sobre os atos públicos e privados para a garantia da legalidade. Além de identificar a legalidade das ações na sociedade, o poder judiciário também deve preencher as lacunas que aparecem nas leis através de ações decisórias (VIEIRA, 2007).

Visando afirmar que o Estado democrático de direitos deve responder a princípios que garantam a todos os cidadãos o mesmo tratamento perante a lei, não possibilitando favorecimentos, Rocha (2008, p. 142) destaca que

No Estado de Direito, as funções do Estado, caracterizadas na forma de poder, devem ser separadas para não caracterizar o benefício do poder para o indivíduo que a ocupa, segundo a teoria de freios e contrapesos. É neste sentido que as funções do Estado não devem também se confundir com os ocupantes do governo.

Nesse contexto, vale resgatar que quando falamos em Políticas Sociais, estamos falando em decisões políticas que são tomadas pelo Estado, visando atender às demandas sociais, ou seja, olhando para a coletividade.

Quando falamos especificamente da Política Educacional, estamos nos referindo a uma política social voltada à educação, portanto, às decisões que o Poder Público, ou seja, o Estado, toma em relação à educação (SAVIANI, 2008).

Segundo Vieira (2007, p. 56), a Política Educacional pode ser considerada como uma aplicação da Ciência Política ao estudo do setor educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como “políticas públicas que se dirigem a resolver questões educacionais”.

As iniciativas do Poder Público, em suas diferentes instâncias (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), voltadas à Educação acabam influenciando diretamente o desenvolvimento das ações pedagógicas nas escolas e sua organização.

Um exemplo dessa influência pode ser verificado ao analisarmos o papel da nossa legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988, na regulamentação da Educação Nacional.

Na Constituição Federal se estabelece que a gestão da educação deve ser pautada no princípio democrático, assim, os estabelecimentos de ensino, sejam estaduais, federais ou municipais, devem se adequar à legislação nacional ao organizarem a gestão escolar, por exemplo.

Na atualidade, podemos destacar duas legislações que impactam diretamente nas Políticas Educacionais brasileiras. São elas: a Constituição Federal (CF), de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/1996), pois são leis maiores que normatizam o funcionamento das instituições e se referem aos direitos e deveres dos cidadãos em termos educacionais.

Futuro educador, na próxima seção estaremos conversando de forma mais aprofundada sobre a legislação educacional, explicitando sua constituição e ação social. Contudo, cabe destacar que as Políticas Educacionais se amparam em regulamentações legais, as quais impactam diretamente no trabalho pedagógico realizado pelas escolas.

Vieira (2007) destaca que os estabelecimentos de ensino funcionam com base nas legislações em vigor as quais orientam as Políticas Educacionais, devendo elaborar e executar suas propostas educacionais de maneira articulada com as orientações presentes nas Políticas em vigor, administrando seu pessoal, os recursos materiais e financeiros, cumprindo os dias letivos, articulando-se com as famílias e comunidades de forma a executar sua proposta pedagógica, como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Art. 12, Incisos I a VII – VIEIRA, 2007, p. 61).

Como uma lei específica e voltada à Educação, a LDB regulamenta todas as ações educacionais e junto com a Constituição Federal devem zelar pelo direito à educação de todos os cidadãos, desde o nascimento, visando garantir o direito à Educação desde a educação básica até o ensino superior.

Nessa perspectiva, cabem aos formuladores de política e aos gestores concentrarem esforços na tarefa de fazer chegar às escolas os instrumentos para operacionalizarem o desafio do sucesso do ensino e da aprendizagem. Esta tarefa sem trégua está posta para todos. A ela não podem se furtar a(s) política(s) e a gestão da educação básica.

Para finalizar esta seção, cujo objetivo foi apresentar as Políticas Públicas, compreendê-las conceitualmente e conhecer como funciona a Política voltada à Educação, ou seja, a Política Educacional, deixamos aqui dois exemplos de Políticas Públicas direcionadas às ações educacionais, visando ilustrar essa ação do Estado. São elas a EJA e o Prouni – Programa Universidade para Todos.

A EJA é um exemplo de Política Pública redistributiva ligada à educação, que tem sua origem na Pedagogia de Paulo Freire e destina-se a erradicar o analfabetismo da população brasileira.

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudos totais e parciais a estudantes da rede pública de ensino que foram aprovados em universidades privadas de ensino. O critério para a aquisição da bolsa se pauta na questão financeira da família (rendimento médio) e na pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), classificando os estudantes que demandarem a referida bolsa.

Assimile

- Atores das Políticas Públicas: chamamos de atores os grupos que integram o Sistema Político, apresentando reivindicações ou executando ações que serão transformadas em Políticas Públicas. Podemos dizer que existem dois tipos de atores: os estatais e os privados.

- Os estatais são oriundos do Governo ou do Estado e exercem funções públicas, são eleitos pela sociedade para um cargo por tempo determinado (os políticos), ou atuam de forma permanente, como os servidores públicos (que operam a burocracia).

- Os privados são oriundos da Sociedade Civil e não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado. Exemplo: a imprensa; os centros de pesquisa; os movimentos sociais; os representantes comerciais; os sindicatos e outras entidades representativas da Sociedade Civil.

- Plano diretor: é uma lei municipal obrigatória para municípios com população superior a vinte mil habitantes, que integram regiões metropolitanas, ou ainda, que estejam situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, visando estabelecer as diretrizes de ocupação da cidade. Em outras palavras, ele define o que pode e o que não pode ser feito em um município, orientando as ações do Poder Público e as tomadas de decisão.

- Programas: no contexto das Políticas Públicas, programas nada mais são do que as ações previstas no planejamento estratégico detalhadas em projetos. Para que um projeto esteja completo é preciso que ele contenha não apenas os objetivos, mas um plano de ação dividido em várias fases (como em um cronograma) com os resultados esperados. Exemplo: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Reflita

A participação social influência no bom desempenho das Políticas Públicas?

Os atores sociais são capazes de pressionar o Estado quanto à elaboração de Políticas Públicas?

Exemplificando

Quando falamos em Gestão democrática na escola é fundamental pensarmos na participação das famílias, alunos e comunidade em geral em sua gestão, participando dos processos decisórios, acompanhando as ações tomadas pela escola, de forma a favorecer a gestão escolar de forma eficiente, ou seja, garantindo o bom uso dos recursos para a promoção de uma qualidade educacional.

Você está caminhando rumo ao resultado de aprendizagem desta unidade, compreendendo a construção de uma legislação educacional e das Políticas Educacionais, sua hierarquia e os impactos na educação brasileira e refletindo sobre os desafios da formação de professores.

Até aqui você pôde ver que as Políticas Públicas influenciam diretamente a Educação, principalmente ao estabelecer em lei o direito à educação, o direito ao seu acesso e permanência, questões que ainda são grandes desafios no Brasil.

Bom trabalho!

Faça valer a pena

Questão 1

O termo “Política” se origina da palavra grega “polis” que significa cidade, contudo, também era sinônimo de cidade-Estado. A vida na polis podia ter duas esferas: uma privada (ligada aos assuntos particulares da casa) e uma pública (expresso pelo espaço urbano público e político e suas instituições).

Considerando esse contexto, analise as seguintes afirmativas:

- A política era a forma de normalizar a convivência entre os habitantes das cidades e cidades-estados vizinhas.

- Quando a política era exercida dentro de um mesmo Estado, era nominada de Política Interna e quando era realizada entre diferentes Estados, de Política Externa.

- A Política deve buscar boas ações para o bem-estar tanto individual como coletivo, priorizando o clientelismo e o patrimonialismo político.

Correto!

A política era a forma de normalizar a convivência entre os habitantes das cidades e cidades-estados vizinhas, assim, quando a política era exercida dentro de um mesmo Estado era nominada de Política Interna e quando era realizada entre diferentes Estados, de Política Externa.

A Política deve olhar para a coletividade, não sendo, portanto, clientelista e deve buscar superar o patrimonialismo, ou seja, o benefício individual sobre o bem que é público.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 2

No sentido aristotélico, a Política pode ser compreendida como uma ciência que tem por objetivo a felicidade humana, pautada na ética, ao olhar para o homem individualmente, e na política em si, ao olhar para a coletividade. Portanto, a Política deve buscar boas ações para o bem-estar tanto individual como coletivo.

Considerando o sentido da palavra Política proposta por Aristóteles, analise o excerto a seguir, completando suas lacunas.

Em todas as ____________ e em todas as artes, o alvo é o ____________; e o maior dos bens acha-se principalmente naquela dentre todas as ciências que é a mais elevada: essa ciência é a ____________ e o bem da justiça é a política, isto é a utilidade geral [...] (ARISTÓTELES, 2002, p.64)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

Em todas as ciências e em todas as artes, o alvo é o bem; e o maior dos bens acha-se principalmente naquela dentre todas as ciências que é a mais elevada: essa ciência é a Política e o bem da justiça é a política, isto é a utilidade geral [...]

A vida na polis podia ter duas esferas: uma privada (ligada aos assuntos particulares da casa) e uma pública (expresso pelo espaço urbano público e político e suas instituições). A política era a forma de normalizar a convivência entre os habitantes das cidades e cidades-estados vizinhas, visando a felicidade humana e a compreendendo como uma ciência.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 3

As Políticas Públicas são as ações empreendidas pelo Estado, ou seja, podemos dizer que as Políticas Públicas são o “Estado em ação”. Vale destacar que as Políticas Públicas podem assumir tipologias, apresentando cada uma delas características próprias.

Assim, podemos dizer que as Políticas Públicas podem ser classificadas em:

- Políticas Distributivas.

- Políticas Regulatórias.

- Políticas Redistributivas.

- Políticas Constitutivas.

- Políticas Administrativas.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

As Políticas Públicas podem ser classificadas em:

- Políticas Distributivas: possuem objetivos pontuais, que visam contextos locais e não universais, ofertando serviços e equipamentos, focalizando grupos sociais ou regiões em detrimento do todo.

- Políticas Regulatórias: visam regulamentar, normatizar e implementar as políticas distributivas e redistributivas, portanto se pautam em legislações criadas com essa finalidade. São consideradas de ordem burocrática e grupos de interesse pressionam sua elaboração.

- Políticas Redistributivas: visam redistribuir não apenas finanças, mas também serviços, os quais são disponibilizados pelo governo como forma de reduzir as resistências sociais.

- Políticas Constitutivas - estabelecem e distribuem a responsabilidade entre municípios, estados e o Governo Federal e estipulam competências e formas de participação social nestas ações, regulando a criação das Políticas Públicas em si.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Referências

ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret. 2002. Disponível em: https://bit.ly/3qnC4Yr. Acesso em: 29 set. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://bit.ly/3akCWay. Acesso em: 29 set. 2020.

BARBOSA, L.; GERALDO, Z. Cidadão. Rio de Janeiro: CBS, 1979. LP Terceiro mundo.

CUNHA, E. de P.; CUNHA, E. S. M. Políticas públicas e sociais. In: CARVALHO, A.; SALES, F. (Org.). Políticas públicas. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

DOURADO, L. F.; PARO, V. H. (org.). Políticas Públicas e Educação Básica. São Paulo: Xamã, 2001.

DOURADO, L. F. Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: limites e perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100 – Especial, p. 921-946, out. 2007. Disponível em: https://bit.ly/3u0oZX3. Acesso em: 29 set. 2020.

HAM, C.; HILL, M. O processo de elaboração de políticas no Estado capitalista moderno (R. Amorim & R. Dagnino, Trad.). Adaptação e revisão: Renato Dagnino. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 1993.

HÖFLING, E. M. Estado e Políticas (públicas) sociais. Caderno Cedes, v.21, n.55, Campinas, nov. 2001.

PINHO, R. C. R. Da organização do estado, dos Poderes, e histórico das constituições. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

ROCHA, M. I. C. Estado e governo: diferença conceitual e implicações práticas na pós-modernidade. Revista Uniara, n.0 21/22, 2008/2009, p.140-145. Disponível em: https://bit.ly/2OH2zdq. Acesso em: 07 dez. 2020.

SARAVIA, E.; FERRAREZI, E. (ORG). Políticas públicas. Coletânea. Brasília: ENAP, 2006.

SAVIANI, D. A política educacional no Brasil. In: STEPHANOU, M, e BASTOS, M.H.C. (org.). Histórias e Memórias da educação no Brasil. Vol. III: Século XX. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 30-39.

SAVIANI, D. Política Educacional Brasileira: limites e perspectivas. Revista de Educação PUC – Campinas, Campinas, n. 24, p. 7-16, 2008.

SOBRAL, F. A. F. Educação para a competitividade ou para a cidadania social? São Paulo em Perspectiva. Vol. 14, n.1, jan-mar/2000, p. 3-11. Disponível em: https://bit.ly/3qmP7te. Acesso em: 07 dez. 2020.

SOUZA, D. B.; FARIA, L. C. M. Reforma do Estado, descentralização e municipalização do ensino no Brasil: A gestão política dos sistemas públicos de ensino pós-LDB 9.394/96. Revista Ensaio, v. 12, n.45. Rio de Janeiro, Out/Dez, 2004. Disponível em: https://bit.ly/2OBdHIB. Acesso em: 07 dez. 2020.

SOUZA, C. Políticas Públicas: Conceitos, Tipologias e Sub-Áreas. Trabalho elaborado para a Fundação Luís Eduardo Magalhães. São Paulo: 2002. Disponível em: https://bit.ly/2Na02b5. Acesso em: 07 dez. 2020.

VIEIRA, S. L.; ALBUQUERQUE, M. G. M. Política e planejamento educacional. 2ª ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001.