Fonte: Shutterstock.

Deseja ouvir este material?

Áudio disponível no material digital.

convite ao estudo

Olá, aluno.

Chegamos à última unidade desta disciplina.

Durante este percurso, você estudou as concepções de linguagem, assunto inicial de extrema importância para se considerar toda e qualquer prática de linguagem, pois o modo como concebemos a linguagem vai direcionar o nosso trabalho em sala de aula, e até mesmo nossas relações sociais fora da escola. O que é linguagem para você? É representação do pensamento? É instrumento de comunicação? É interação? Essa questão é muito determinante, pois dela parte, também, a maneira como a língua funciona por meio da linguagem e, a depender do posicionamento adotado em relação à linguagem, teremos uma perspectiva que leva em conta, ou não, a existência de variedades linguísticas.

As práticas de oralidade perpassaram vários gêneros textuais multissemióticos, desde os mais tradicionais, como as cantigas e os repentes, até os mais atuais, como os podcasts e outros gêneros que são próprios das mídias digitais, conhecidos como gêneros multimodais. Para isso, você estudou desde os elementos constituintes da oralidade até os modos de produção de um texto oral.

Mesmo sendo uma disciplina que contempla a oralidade e a linguagem, discutimos também sobre a escrita e sobre a leitura na relação com a manifestação oral da linguagem. Em sala de aula, a escrita e a leitura afetam a produção oral, assim como o contrário também é possível; por exemplo, argumentamos quando escrevemos, e os argumentos na oralidade, bem como a leitura, são caminhos para levantarmos argumentos em defesa dos nossos pontos de vista.

Nesta unidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e a Base Nacional Comum Curricular sustentarão as nossas discussões. Esses dois documentos oficiais do país direcionam práticas de sala de aula e orientam a produção de currículos; perceba, então, a importância de se estudar esses documentos e relacioná-los com a oralidade e com o ensino. É neste momento que refletiremos sobre a oralidade enquanto objeto de ensino e nos dedicaremos a traçar um saber que permita, em sala de aula, o trabalho com os diversos usos da língua, sobretudo os orais, a partir das diferentes e novas tecnologias.

Assim, todo o conhecimento construído ao longo desta disciplina é retomado nesta última unidade a partir das discussões sobre o ensino. Acesse esse conhecimento e venha encerrar a disciplina, refletindo sobre a oralidade pelo viés dos documentos oficiais do ensino brasileiro, enquanto um componente curricular que se faz presente em sala de aula e precisa ser ensinado, sobretudo por ser uma prática social.

Bom estudo! E bom encerramento de disciplina!

praticar para aprender

Caro aluno, vamos dar início à Seção 1 da última unidade deste livro. Nesta seção, você vai estudar a oralidade nos documentos oficiais da educação no Brasil, seja nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), que orientam o planejamento curricular das escolas, seja na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento também normativo, pautado em competências e habilidades que sustentam e direcionam toda a educação básica brasileira. Esses dois documentos, que serão o ponto de partida desta seção e, de uma certa forma, desta unidade, são complementares, pois as DCN tratam da organização das etapas da educação e a BNCC vai detalhar essa organização, a partir dos objetos de conhecimento e dos conteúdos previstos para o desenvolvimento de competências e habilidades para cada ano escolar.

É nesta seção que você estudará como a oralidade é tratada nos DCN e na BCNN; entenderá que a oralidade é objeto de conhecimento tanto para pensar comunidades em que as práticas orais de linguagem prevalecem quanto para pensar sobre a oralidade em comunidades em que a escrita é a prática de linguagem mais valorizada. Dessas reflexões, você poderá compreender o quanto a oralidade afeta diretamente a formação da criança e do jovem e o quanto a escola pode contribuir significativamente para isso.

Entendendo essas questões iniciais, você vai construindo o seu conhecimento acerca da oralidade enquanto processo de interação (você se lembra da concepção de linguagem como processo de interação, estudada na primeira unidade? Ela também sustenta o modo como entendemos a oralidade enquanto prática social), que permite a construção das relações que as crianças estabelecem entre elas e com os adultos. São essas relações que sustentam o trabalho colaborativo e a estruturação de valores que ultrapassam os muros escolares.

Por fim, nesta unidade, as discussões sobre o digital são retomadas e você vai entender como a BNCC, enquanto um documento de normas, define quais são as aprendizagens essenciais para cada ano escolar, seja por vias impressas ou por suportes digitais, considerando sempre as chamadas novas mídias, que estudamos na segunda unidade. A escola precisa andar lado a lado com os avanços tecnológicos, e deve entender, também, que estamos inseridos em um universo digital, pelo qual estudamos, nos formamos, trabalhamos, nos relacionamos e interagimos a partir dos mais diferentes e multissemióticos textos.

Você se lembra de que, na unidade anterior, todas as situações-problema que você resolveu permitiam pensar na transição da educação infantil para o ensino fundamental? Nesta unidade, a última que compõe a disciplina Linguagem e Oralidade, você vai se deparar com situações-problema em outra fase de transição, o encerramento dos anos iniciais do ensino fundamental: o 5° ano. Há diversas mudanças pelas quais a criança passa até chegar neste ano escolar e outras tantas pelas quais continuará passando: mudanças físicas, cognitivas, afetivas, sociais, emocionais, dentre outras. Isso também precisa ser levado em conta quando elaboramos propostas pedagógicas, sobretudo nessas etapas de transição entre a infância e a adolescência, em que “é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação” (BRASIL, 2017, p. 60).

Considerando esses pressupostos, imagine que você leciona para uma turma de 5° ano do ensino fundamental, tendo de refletir e resolver situações-problema que direcionem o seu olhar para este ano. As situações-problema das três seções desta unidade partirão desse ano escolar e vão exigir resoluções que transitem pelos campos de experiência descritos pela BNCC para os anos iniciais: campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. Perceba que este direcionamento tem uma função didática e, quando bem trabalhado, permite compreender os textos que circulam na prática escolar e na vida social e, também, elaborar propostas pedagógicas que coloquem os alunos em contato com diversos gêneros textuais, promovendo a aquisição de habilidades e de competências que sejam previstas para o ano determinado.

Vamos refletir sobre a primeira situação-problema?

Você está trabalhando oralidade com seus alunos do 5° ano e priorizou, como campo de experiência, o campo da vida cotidiana. Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 118), o campo da vida cotidiana é o:

Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

Diante dessa definição apresentada pela BNCC, a escola em que você trabalha está criando meios midiáticos de divulgação dos trabalhos dos alunos e você precisa elaborar uma proposta pedagógica com atividades de oralidade para serem realizadas em grupo e circuladas em mídias digitais da própria escola, que podem ser redes sociais, sites, blogs, canais, etc. A habilidade 13, EF05LP13 (BRASIL, 2017, p. 121), oferece sugestões que podem subsidiar o seu trabalho, como assistir a postagens de vlogs infantis com críticas a brinquedos ou a livros infantis. Escolha o gênero que melhor se adeque à sua turma, mesmo que hipoteticamente, e aproveite as sugestões oferecidas pela BNCC, transpondo-as para a oralidade. Descreva os passos que você espera para a organização do trabalho, desde a divisão dos grupos e das tarefas entre os seus participantes e pense na integração com outros componentes curriculares, que podem ser da área de Linguagens ou de outras áreas, intercalando conteúdos e conhecimentos que permitam transitar por diferentes campos do saber. Boa solução!

Até aqui, você estudou sobre as manifestações da linguagem oral. Agora, aproveite os conhecimentos adquiridos e venha expandir as suas reflexões sobre a oralidade nos documentos oficiais, sobretudo nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e na Base Nacional Comum Curricular.

Bom estudo!

conceito-chave

Vamos dar início à última unidade deste livro! Nesta unidade, o conhecimento construído durante toda a disciplina Linguagem e Oralidade será o alicerce para pensarmos práticas pedagógicas de oralidade pautadas nos documentos oficiais do país, que direcionam toda a estrutura da educação brasileira. Para traçarmos este caminho, comecemos com a leitura do trecho a seguir, retirado de um conto escrito pela autora Marina Colasanti, intitulado “Uma ideia toda azul”, que integra o livro com o mesmo nome, vamos à leitura:

Um dia o Rei teve uma ideia.

Era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria, linda ideia dele toda azul. (...)

O Rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta.

A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. E nunca mais mexeu nela.

O conto escrito pela Marina Colasanti mostra a descoberta de uma grande ideia por um Rei que guardou-a para si e não compartilhou com os demais de seu reino. Nesse ato, ele escondeu sua ideia, primeiro sob seu manto, e depois em uma sala escolhida criteriosamente, sobre cama de marfim, trancando-a e mantendo a chave sob o seu poder, pendurada em seu pescoço por uma corrente. Com o tempo passando, a ideia ficou esquecida e, quando ele se deu conta, sentindo a corrente em seu pescoço, voltou para ela. Quando ele se depara com a ideia guardada, não tem mais o encantamento do início; cai em tristeza e a ideia segue lá, adormecida.

Esse conto, como você deve ter percebido, nos mostra que uma ideia só é válida quando compartilhada, quando permite a troca com outros, quando damos movimento à ideia, que nunca está totalmente pronta; ao começarmos a colocá-la em prática, vai-se modificando, e vamos ajustando-a às demandas que ela própria solicita. E como nascem as ideias? Quais os efeitos da criatividade em tudo o que produzimos? Vamos responder a essas perguntas pelo viés da escola: as ideias se relacionam diretamente com a criatividade, não sendo apenas fruto da inspiração, elas nascem das nossas vivências na escola e fora dela, nascem das nossas reflexões pelas leituras, pelas nossas formações sempre contínuas, pelas discussões com os colegas professores e com a equipe gestora, nascem das necessidades que percebemos na sala de aula, com nossos alunos, pelas metodologias que adotamos, com acertos e erros do dia a dia.

Pensar em ideias no campo educacional pressupõe alguns pontos indispensáveis: estar aberto a novas ideias e estar inclinado ao diálogo, e isso precisa estar atrelado a leituras: de mundo, de si, do outro, de estudiosos sobre o assunto e de documentos oficiais que respaldam a execução dessas ideias na escola. É aí que esta seção e toda a Unidade 4 se justificam, pois vamos recorrer às DCN e à BNCC. Tanto uma quanto a outra são documentos oficiais e normatizam a educação brasileira. As DCN dão o suporte para se pensar o ensino e a BNCC é norteadora dos conteúdos, apresentando as competências e as habilidades previstas para cada ano escolar; ambas direcionam a construção curricular em todas as redes. Vamos entender um pouco mais sobre esses dois importantes documentos para, então, refletirmos sobre a oralidade a partir deles?

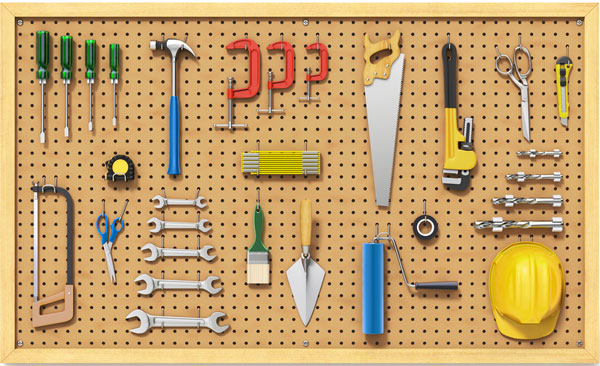

Você já ouviu falar de pegboard? Pegboard são quadros com furos utilizados para os mais variados fins, como quadro para organizar ferramentas, como decoração em vários ambientes domésticos ou, ainda, em estabelecimentos comercias, seja para exposição de mercadorias ou como letreiros para aviso, tal qual exemplifica a Figura 4.1.

Vamos usar o pegboard como uma metáfora para relacionarmos as DCN à BNCC. As DCN seriam o quadro com os furos; seu formato é comum a todos. São as DCN que orientam “a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras” (BRASIL, 2013, p. 4).

Para entender essa metáfora que estamos propondo, imagine que todas as redes de ensino no Brasil recebam esse pegboard, com os furos para serem organizados, esse quadro com os furos são as diretrizes, obrigatórias a todos. Para o preenchimento deste quadro, ou seja, para a construção curricular, além do quadro com furos, precisamos da BNCC. Esse documento é o que fornecerá as “ferramentas”, ou as letras, se for um quadro de avisos, para serem colocadas no pegboard; nesse contexto, as ferramentas seriam as competências e habilidades previstas. Entenda que as competências e as habilidades (as ferramentas) direcionarão os conteúdos e não o contrário; é com elas e a partir delas que todo o ensino será pensado, organizado e construído, sem nos esquecermos das diretrizes, do pegboard, pois é dele que resultará o “produto final”, o objeto do saber. Percebeu como as ideias não são meras inspirações, mas estão pautadas também em diretrizes e normas já estabelecidas?

Todos esses elementos, desde a estrutura do pegboard – as diretrizes –, passando pelas ferramentas que o compõem – as competências e as habilidades –, e chegando à construção do currículo, pensando no objeto final, precisam estar pautados nas múltiplas infâncias e adolescências que as DCN explicitam, ou nas chamadas diferentes infâncias e juventudes, na BNCC. Essa questão da diversidade curricular é de extrema importância dadas as diversidades sociais que temos e nas quais a escola está inserida. E é por esse viés, do múltiplo, que podemos pensar a oralidade na escola.

Tanto as DCN quanto a BNCC apontam para a importância de se conceber a oralidade como objeto de saber desde a educação infantil, seja para valorizar a cultura e a tradição de povos que têm a oralidade como supremacia, como os indígenas e as comunidades quilombolas, ou para trabalhar a aquisição da linguagem oral pelas crianças. A oralidade é fundamental na formação da criança e do jovem, pois é parte integrante do processo de interação. São as DCN que apontam como eixos norteadores da educação infantil a interação e a brincadeira e, assim, mostram a importância de promovermos, na escola, experiências que “possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos” (BRASIL, 2013, p. 99).

Pela BNCC, temos, ainda na educação infantil, os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, que colocam a oralidade, dentre outras manifestações de linguagem, como fio condutor do exercício desses direitos. A criança convive e brinca com outros, participa de diversas atividades, dentro e fora da escola, explorando o meio e expressando-se e, assim, conhecendo-se; todos esses direitos podem ser exercidos por meio da oralidade, seja qual for o campo de experiência da educação infantil ou campo de atuação no ensino fundamental.

As crianças falam – e como falam! –, e é na escola que elas passam a maior parte de seu tempo diário. Essa afirmação já é sabida por nós, e devemos nos apossar disso para ter um olhar atento às atividades de oralidade, esse objeto de saber tão caro em nosso cotidiano escolar. A linguagem, seja ela oral ou escrita, se estrutura pela interação entre falantes e ouvintes, escritores e leitores, e todas as circunstâncias envolvidas na produção de linguagem: de quem para quem, com qual finalidade, em qual contexto, etc. Assim, os documentos oficiais, tanto as Diretrizes quanto a Base, centralizam suas discussões, dando à oralidade um lugar relevante, desde a educação infantil até o ensino médio.

Na educação infantil, vimos que a BNCC abre espaços para tratarmos da oralidade desde a apresentação dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento e, também, pelos cinco campos de experiências, que estruturam toda essa primeira etapa da educação básica. Quando chegamos no ensino fundamental, anos iniciais, a oralidade ganha ainda mais destaque, sobretudo nas áreas do conhecimento das Linguagens, em todos os componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte e Educação Física.

O componente curricular Língua Portuguesa é o responsável por expandir “a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens” (BRASIL, 2017, p. 67-68). Em todas as etapas da educação básica, a BNCC coloca o trabalho com o texto em destaque: o texto é o ponto central das práticas pedagógicas, sejam eles verbais, não verbais, impressos ou digitais, orais, escritos, imagéticos, oriundos dos mais variados meios, desde os mais consagrados aos mais periféricos, escritos em variedades diversas. Enfim, a gama de gêneros textuais que circulam em nossa sociedade, nas diferentes épocas da história, é o ponto de partida e de chegada do trabalho com linguagem em sala de aula. O que você precisa pensar é sobre o que se espera de cada uma das etapas e como ajustá-las aos diferentes contextos escolares.

É, ainda, pelo componente curricular de Língua Portuguesa que a BNCC apresenta os eixos de integração que permitem organizar o ensino a partir de quatro pilares de práticas de linguagem: o “eixo leitura”, o “eixo da produção de textos”, o “eixo da oralidade” e o “eixo da análise linguística/semiótica”. Esses eixos não se estruturam de forma independente, não são descritos pela Base para serem pensados e trabalhados separadamente, mas de forma articulada e complementar. A separação se dá apenas de forma didática, para melhor explicar o funcionamento da linguagem, mas as práticas pedagógicas precisam se sustentar pelos quatro eixos. Vamos entender o eixo da oralidade nesse material?

Para o eixo oralidade, a BNCC nos mostra que a oralidade é prática de linguagem própria das situações orais, sejam elas face a face ou não (BRASIL, 2017). A oralização de textos escritos também é chamada de oralidade pela Base; a declamação de poemas e a apresentação de cantigas e canções, que são originalmente textos escritos, quando vão para a oralização constituem uma prática de oralidade. Você deve se lembrar de que, na primeira unidade deste livro, apresentamos uma reflexão proposta por Dolz e Schneuwly (2004) sobre a oralização. Para esses autores, práticas como recitações de poemas, performances teatrais e leitura para os outros não são gêneros orais, mas oralização da escrita. Perceba que são posicionamentos distintos; de um lado, temos a ideia de que todos os textos produzidos ou proferidos no oral são oralidade; do outro lado, temos que textos orais são aqueles produzidos em situação de oralidade, mas não os que foram originados na escrita, mesmo que proferidos oralmente.

Para a produção de textos orais, a BNCC aponta que os contextos e as situações sociais em que um determinado gênero oral aparece precisam ser alvo de reflexão; os alunos precisam saber quais diferenças estruturais os textos orais apresentam, por quem podem ser produzidos e onde podem ser circulados para, então, planejarem sua produção, dadas as situações comunicativas específicas.

Além de pensar na produção de textos orais, a Base aponta também para a compreensão desses textos. Para a BNCC, a compreensão de textos orais deve dar conta de “produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas em situações de interação social específicas” (BRASIL, 2017, p. 79).

Dessas reflexões partem nossas práticas pedagógicas sobre a oralidade, e daí surgem ideias para o planejamento de trabalhos com a oralidade. Essas ideias abarcam tanto os textos orais produzidos em situações em que o contato entre os interlocutores é direto quanto textos orais produzidos no e para o suporte digital. Há uma vastidão de gêneros textuais orais para serem trabalhados na escola e você pode estar se perguntando: quais gêneros utilizar, então? Em quais circunstâncias? Para responder a essas perguntas e contribuir para suas ideias, a BNCC descreve, para os anos iniciais do ensino fundamental, quatro campos de atuação para pensarmos a contextualização do conhecimento escolar: campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública (BRASIL, 2017).

Para cada campo, há indicações de textos que podem ser utilizados, dados os diferentes objetivos, seguindo um movimento de progressão: parte-se de práticas mais cotidianas, com gêneros orais menos institucionalizados, e chega-se a práticas em que são exigidos gêneros mais institucionalizados, em que predominam produções de uso público. Vamos conhecer um pouco desses campos?

O campo da vida cotidiana relaciona-se às práticas linguajeiras do espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional e é composto por gêneros do cotidiano, como “agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras” (BRASIL, 2017, p. 96). No campo artístico-literário, a Base coloca como o lugar de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos para se discutir as experiências estéticas. De gêneros, as sugestões são os mais variados textos literários: fábulas, contos, crônicas, quadrinhos, tirinhas, lendas, etc.

No campo das práticas de estudo, o que prevalece são as situações de leitura/escrita que priorizem as práticas de estudo, pesquisa e divulgação científica e os gêneros podem ser gráficos, relatos de experimentos, verbetes, entrevistas e outros de caráter científico. O outro campo indicado é o campo da vida pública, que se relaciona com as práticas que contemplam as esferas jornalísticas, políticas, jurídicas, publicitárias, etc. Para esse campo, a BNCC (BRASIL, 2017) aponta os gêneros carta ao leitor, regras e regulamentos, notícias, reportagens, comentários em sites, etc.

Todos os gêneros elencados podem ser originados de meios impressos ou digitais. Entenda que esses campos não se separam de forma estanque e limitante, pois há vários textos que servem a um e a outro campo, e a cultura digital e os direitos humanos perpassam todos eles, o que muda é o contexto em que eles aparecem e, é claro, o trabalho com os gêneros se modifica a partir de uma determinada situação comunicativa.

Assim, encerramos as nossas reflexões acerca dos materiais oficiais do ensino brasileiro, pelo menos o início delas, considerando que um dos alicerces para o planejamento pedagógico de nossas práticas está nas diretrizes que determinam a estrutura da educação no Brasil e as competências e habilidades que direcionam os objetos de conhecimento previstos para cada ano escolar, em cada área de conhecimento e em cada componente curricular.

Assimile

- As diretrizes são comuns, os currículos não. Os currículos devem atender às necessidades da escola, da comunidade.

- São as competências e as diretrizes que norteiam os currículos.

Reflita

Para você, práticas de oralização da escrita podem ser consideradas oralidade?

Exemplificando

Um diálogo oral, um atendimento em um estabelecimento comercial, uma aula dialogada, uma webconferência, uma negociação com o gerente do banco são alguns exemplos de práticas de linguagem oral com o contato face a face.

Um programa de rádio, uma mensagem gravada no whatsapp, um vídeo no Youtube são exemplos de oralidade sem o face a face.

Foco na BNCC

Campos de experiências na educação infantil (BRASIL, 2017, p. 40-43):

- “o eu, o outro e o nós”;

- “corpo, gestos e movimentos”;

- “traços, sons, cores e formas”;

- “escuta, fala, pensamento e imaginação”;

- “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”.

Considerando os documentos oficiais do ensino brasileiro, como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e a Base Nacional Comum Curricular, e levando em conta outras reflexões sobre práticas orais, seja pela leitura de estudiosos no assunto, seja pelas observações cotidianas de sala de aula ou pelo diálogo com colegas, aproveite para pensar em outras ideias sobre planejamento de trabalho com a oralidade, ideias para serem reformuladas e para serem compartilhadas. Na próxima seção, vamos refletir sobre as ideias como modo de expressão oral pelas crianças, sobre o papel de jogos e brincadeiras no desenvolvimento da oralidade e pensar a autoria como um ponto nodal para o protagonismo das crianças na escola e fora dela. Até lá!

faça valer a pena

Questão 1

Para garantir as aprendizagens aos estudantes do ensino fundamental, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010), a escola organiza o currículo em torno de uma base curricular comum a ser complementada em cada sistema de ensino e por uma base diversificada, observando-se as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. Isso só é possível com um currículo flexível, contextualizado e concretizado pelas práticas pedagógicas dos professores e dos estudantes, fundamentadas no projeto político-pedagógico da escola.

As autoras apontam para a importância de se intercalar as Diretrizes Curriculares e uma Base Nacional Comum Curricular na construção de um currículo que seja coerente com a prática pedagógica da comunidade escolar. Essa relação só é possível porque:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

“A educação escolar no Brasil prevê conteúdos mínimos para o ensino fundamental e uma formação básica comum”.

"A BNCC é um documento normativo que se origina das DCN e deixa para as escolas a escolha de seus objetos de conhecimento”: essa afirmação está incorreta, pois as escolas precisam pautar seus objetos de conhecimento em uma base nacional, comum a todos, ou seja, não há autonomia das escolas na escolha de seus objetos de conhecimento, eles precisam estar previstos na base.

“A Base nasce para suprir a necessidade de traçar diretrizes comuns a todo o país, de maneira democrática”: nesta seção, você pôde estudar que as diretrizes comuns já existiam antes da BNCC, que chegou para complementar aquilo que é comum para a construção de currículos nas redes de ensino.

“É preciso uma base comum para garantir que todos os alunos da educação básica aprendam os mesmos conteúdos e desenvolvam as mesmas competências”: não há nada na educação que garanta aprendizado homogêneo, nem uma base comum. Os contextos escolares são distintos, as salas de aula são compostas por alunos heterogêneos que avançam a seu ritmo, alcançando algumas competências previstas para determinado ano e outras não naquele ano, mesmo que BNCC pressuponha o desenvolvimento de competências.

“Todas as etapas da educação básica seguem a mesma estrutura na BNCC, o que garante a coerência dos avanços na aprendizagem”. Conforme você estudou nesta seção, a BNCC traz, para cada etapa da educação básica, uma estrutura diferente; vimos que, na educação infantil, temos os Direitos de Aprendizagem (e Campos de Experiências) e, no ensino fundamental, por exemplo, não temos esses direitos, sendo sua estrutura toda composta por áreas do conhecimento, que direcionam os objetos de conhecimento. O que há em comum em todas as etapas são as Competências Gerais da Educação Básica.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 2

As linguagens, antes articuladas, passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas, e que todos participam desse processo de constante transformação.

A partir das afirmações trazidas pela BNCC, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- Dar às linguagens o status de objeto de conhecimento escolar permite colocar o texto na posição de destaque no trabalho em sala de aula, permitindo o desenvolvimento de habilidades e o uso significativo da linguagem.

PORQUE

- As práticas de linguagem variadas permitem desenvolver a capacidade expressiva em suas diversas manifestações: corporais, linguísticas, artísticas e, assim, os alunos percebem que os textos não são neutros e produzidos de forma isoladas, mas funcionam no social, pelo processo de interação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

Correto!

A BNCC prioriza, em todas as etapas da educação básica, a centralidade do texto nas práticas pedagógicas, para que seja o protagonista do trabalho com linguagem em sala de aula, pois é o contato com as mais variadas manifestações de linguagem que desenvolverá nos alunos a capacidade de analisar e construir textos para as diferentes situações comunicativas que temos em nossa sociedade.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Questão 3

As práticas de linguagem contemporânea não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc.

Considerando o contexto, avalie as afirmativas a seguir:

- As novas mídias constituem práticas contemporâneas de linguagem e fazem parte da vida pública.

- Os textos que se formam na web devem ser objetos de conhecimento na escola para se corrigir a informalidade que os constitui.

- Os alunos já dominam as novas mídias, acessam a internet, navegam nos mais variados sites, portanto a escola não precisa trabalhar com esses textos.

- A escola precisa comtemplar as novas práticas de linguagem, desenvolvendo o olhar crítico para os textos múltiplos que circulam nas diversas mídias.

Assinale a alternativa que avalia corretamente as afirmativas:

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Correto!

A afirmativa II traz uma inverdade, pois os textos que se formam na web devem ser objetos de conhecimento na escola, mas não para se corrigir a informalidade que os constitui, mesmo porque o fato de eles estarem na web não configura informalidade. Temos textos de caráter formal na internet, como reportagens, aulas, cursos, petições, etc., e isso deve ser problematizado na escola.

Na afirmativa III, podemos refletir sobre o fato de que apesar de alunos serem familiarizados com as novas mídias, não necessariamente eles as utilizam de forma ética e crítica, e aí entra o papel da escola ao eleger esse texto como objeto de conhecimento.

Tente novamente...

Esta alternativa está incorreta, leia novamente a questão e reflita sobre o conteúdo para tentar outra vez.

Referências

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (DCN). Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013. Disponível em: https://bit.ly/3rQu7e5. Acesso em: 13 dez. 2020.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME,

2017. Disponível em: https://bit.ly/3dIC5Ru. Acesso em: 24 abr. 2020.

COLASANTI, M. Uma ideia toda azul. In: COLASANTI, M. Uma ideia toda azul. 23. ed. São Paulo: Global, 2006. p. 29-33.

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. O oral como texto: como construir um objeto de ensino. In: DOLZ, J,; SCHNEUWLY, B. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 125-155. Coleção As faces da Linguística Aplicada.

JURACH, I.; POSSANI, T. N. Análise discursiva da BNCC: construção ou (des)construção da educação escolar pública brasileira?. Fólio - Revista de Letras, [s.l.], v. 11, n. 1, ago. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3cUnh35 . Acesso em: 19 ago. 2020.

pedagógico e currículo em busca de qualidade. In: VEIGA; I. P. A.; SILVA, E. F. (Orgs.). Ensino Fundamental: Da LDB à BNCC. Campinas: Papirus, 2008. p. 43-67.